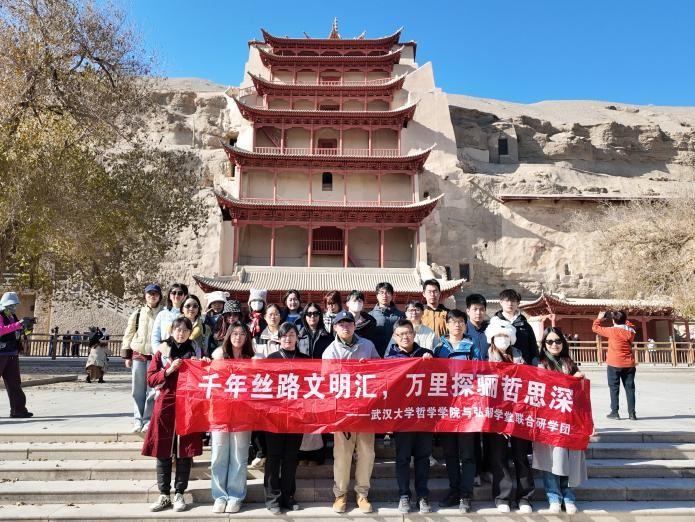

千年丝路文明汇,万里探骊哲思深 | 成人视频 与弘毅学堂联合研学团赴甘肃敦煌、兰州开展研学实践

点击次数: 更新时间:2025-11-07

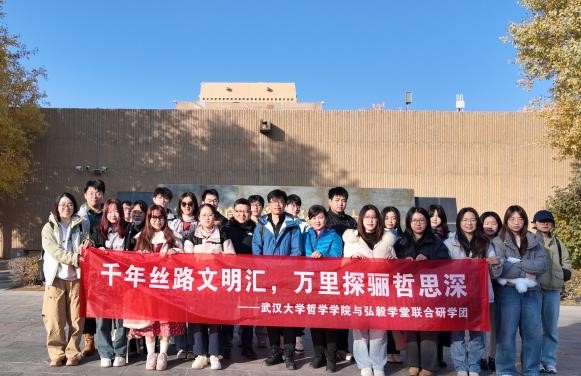

本网讯(通讯员 沈阳姿、金凌寒、霍鑫鑫、王婧瑄、张筱雅、吕奕霖)敦,大也;煌,盛也。敦煌,作为承载千年历史积淀与多元文化瑰宝的文明地标,不仅记录着丝路融通的辉煌过往,更孕育出独特的敦煌哲学——它将敦煌地域文化的鲜活特质、人类文明交流互鉴的丰硕成果与中国哲学的深邃思维有机融合,成为启迪思想智慧的宝贵源泉。为帮助学生提升学术素养、增强文化认同、培养实践能力,10月29日至11月3日,成人视频 2022级本科生、弘毅学堂2022级国学专业本科生在成人视频 沈庭老师、阎旭老师和弘毅学堂辅导员王楚惟老师的带领下,前往甘肃敦煌、兰州开展研学实践,成人视频 校友李健全老师全程参与研学指导。通过实地探访、现场教学与互动研讨,师生共同探寻敦煌艺术与丝路文明中所蕴含的哲学智慧,在行走中感知文明的广度与深度。

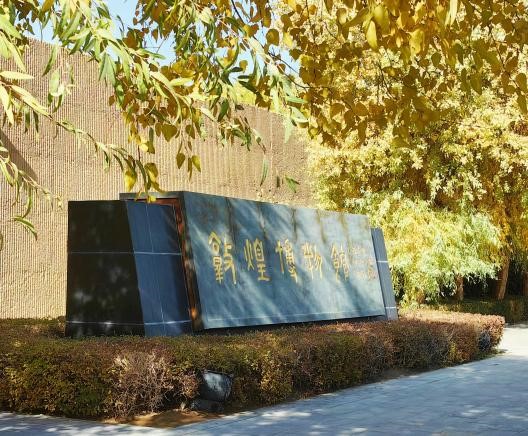

敦煌博物馆:觅千年风华,立文化自信

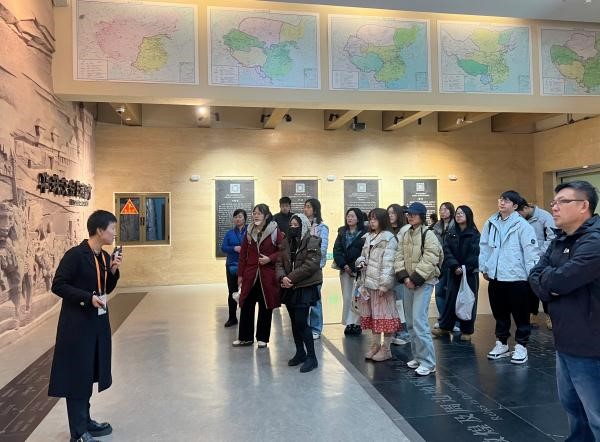

10月30日上午,研学团队走进敦煌博物馆,开启了一场跨越时空的文化探寻之旅。作为展现千年文明的重要窗口,敦煌博物馆以丰富的馆藏与厚重的历史底蕴,全方位呈现了敦煌这座历史文化名城从列郡设关、丝路融通到盛唐气象、藏经洞发现等重大历史进程,突显了敦煌丝路枢纽、边陲重镇的锁钥地位,展示了敦煌开放包容、向善守正的文化特质。

在参观过程中,师生们就各个时代敦煌的历史面貌展开了热烈的讨论:两汉时期的烽燧遗存与简牍文书,将两汉边疆的治理智慧与丝路通商的繁荣景象一一呈现;魏晋南北朝时期的“北凉石塔”是佛、道、儒三教合流的珍贵实证;元明时期,张议潮归义军时期的文书、壁画,展现了地方势力维系丝路畅通的历史功绩。在领略敦煌崇高唯美的文化之余,同学们也不禁深思:在物质文明迅速发展的中国,我们更应当重视精神文明的发展。守护文化根脉、推动文明对话,既是历史赋予的责任,更是迈向未来的坚实底气。

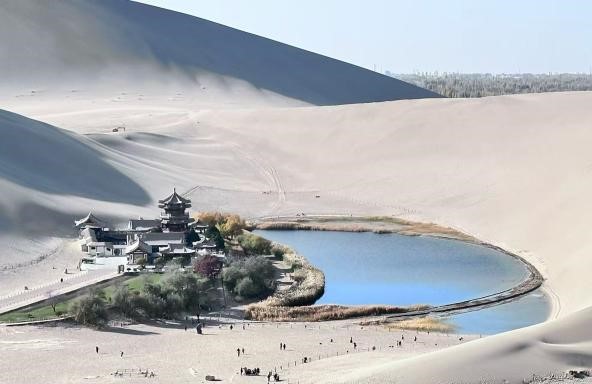

鸣沙山月牙泉:赏沙漠奇景,悟自然之道

10月30日下午,师生们奔赴鸣沙山月牙泉景区。这处独特的自然风光千百年来以山泉共处、沙水共生的沙漠奇观著称于世,被誉为塞外一绝。鸣沙山的山体由五色细沙堆积而成,月牙泉地处鸣沙山怀抱之中,在广袤沙漠中历经千年而不干涸。鸣沙山月牙泉的独特景观,如同一幅大自然鬼斧神工绘就的神奇画卷,充分展现了其神秘莫测、和谐共生、坚韧不拔的自然特质。

“沙不填泉、泉不涸竭”,不仅是自然的奇迹,更是生态系统中和谐韵律的直观彰显,是一种静默而深沉的美学表达。在这场与自然的深度对话中,师生不仅目睹了山泉相映、沙泉共存的景致,更在心灵层面完成了一次生态审美的觉醒:守护脆弱而珍贵的生态系统,不仅是对千年自然遗产的美学传承,更是对人类文明永续发展的历史责任。这份对生态之美的珍视,将内化为推动可持续发展的坚定力量,指引每一位参与者以审美之心敬畏自然,以行动之姿守护这份跨越千年的和谐之美,让生态美学成为我们共同的精神印记与未来图景。

阳关古道:踏汉唐遗韵,听丝路回响

10月31日上午,研学团队抵达阳关遗址。这座始建于西汉的关隘,不仅是古代军事要塞,更是丝绸之路文明交融的重要见证。屹立在茫茫戈壁中的烽燧遗址与博物馆中看到的简牍文书、北凉石塔等文物形成时空呼应,让大家得以真切地感受“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的历史意境。

乘坐观光车,穿过大漠,师生一行沿着古人走过的古道缓步前行。当双脚真切踏上阳关古道,从前在博物馆、书籍中获得的历史认知变得立体而鲜活。这里不仅是边塞诗中悲凉送别的意象,更是中华文明向西开放的前哨。站在遗址眺望茫茫丝路,同学们深刻体会到敦煌作为“华戎所交一大都会”的真实内涵,也更加明白作为青年学子要时时传承丝路精神,在守护文化根脉的同时以更开阔的胸怀推动文明互鉴,让阳关古道在新时代继续奏响文明对话的乐章。

西千佛洞:览丹青华章,寻文化根脉

10月31日下午,师生们转赴隐于崖壁间的西千佛洞。这座坐落于党河河谷断崖上的石窟群,与莫高窟遥遥相对。西千佛洞现存洞窟22个,保存下来的壁画与彩塑虽历经千年风霜,依然闪耀着艺术的光芒。这里没有博物馆的宏大叙事,却以更为质朴的姿态,向我们诉说着古代工匠的虔诚与智慧,展现着佛教文化沿丝路传播的生动轨迹。

在游览特窟的过程中,师生们惊叹于隋代飞天衣带当风的飘逸、北周本生故事画的朴拙雄浑、西夏的青绿山水以及供养人画像的异域风情。那些被时光打磨的彩塑与经变画,见证着古敦煌作为文化传播重要节点的辉煌,在斑驳的石膏壁上跃动着多元文明交融的生命力。

莫高窟:探千佛洞窟,品艺术哲思

11月1日,研学团队前往莫高窟。莫高窟,又名千佛洞,坐落于甘肃敦煌鸣沙山东麓的断崖之上,是世界著名的佛教艺术圣地与人类文化遗产宝库。从数字展示中心到实体洞窟,研学团队不仅在视觉与空间上走近敦煌,更在精神与思想上深入其文化脉络。球幕影院的4K画面让沉默的历史开口说话,让每一粒流沙都承载起文明的记忆,为师生们后续实地参观奠定了扎实的认知基础。随后,团队依次探访了8个各具特色的洞窟。斑驳塑像中留存的光影见证着古人的虔诚与艺术匠心,庄严壁画间流转的线条见证着丝路的繁华与文化的交融,师生们围绕洞窟历史、塑像壁画细节热烈讨论,对敦煌艺术的深邃与博大有了更加直观的认识。

莫高窟,是一座有形的艺术殿堂,更是一处无声的哲学现场。其壁画与塑像所构筑的远非单纯的视觉奇观,而是一套通过线条与色彩呈现的宇宙论与生命观。师生们于洞窟中的驻足与凝视,不仅是一场审美体验,也是一次次超越形式的形而上追问。莫高窟以其沉静而磅礴的美学力量昭示:艺术作品并非孤立的审美客体,而是时代精神与文化交融的感性显现,它要求每一代观者与之进行哲学、美学对话,并在这种对话中实现意义的生生不息。

榆林窟:访峡谷石窟,悟古今传承

11月2日,研学团队来到了位于敦煌以东约七十公里处的榆林窟。榆林窟作为莫高窟体系的重要分支,以其时代跨度大、内容多样而成为敦煌石窟群中独具学术价值与审美意蕴的存在。师生们依次探访了第11窟至第13窟、初唐中心塔柱窟以及卧佛殿,一路领略从唐代的雄浑华美到清代的民间趣味,不同时期的艺术风格在此交织成一部生动的视觉史。无论是清代道教题材中流露出的自然崇拜与生活气息,还是五代药师佛经变画中所寄托的民间安康愿景,都让师生们深切体会到,艺术始终与时代共生,与人的盼望相连。

行至此处,师生们于不同洞窟的探访中收获满满。在龙王窟中,风、雨、雷、电四神环侍龙王左右,这一充满自然隐喻的构图,让人窥见古人的信仰如何扎根于农耕文明与天地观照;在第12号窟中,五代与清代艺术风格的层叠共存,使大家认识到,文物修复不仅是一种技术行为,更是一场跨越时代的艺术对话。这些洞窟不仅是历史的载体,更是古人精神世界的图像表达;每一处笔触、每一种色彩,都在无声讲述着文化的延续与演变。穿行于榆林窟之中,师生们完成了一场深刻的美学巡礼,也在与历史的对视中,愈加坚定了文化传承的使命与信念。

兰州印象:赏黄河盛景,承民族精神

11月3日,研学团队一行抵达甘肃省兰州市,展开对黄河文化的实地考察。作为唯一黄河穿城而过的省会城市,兰州承载着深厚的历史底蕴与独特的文化风貌。中山桥巍然横跨黄河,钢铁桥体虽历经近百年风雨,依然坚固如初,仿佛仍在诉说着它贯通南北的重要使命。水车博览园作为世界上水车品种、数量最多的主题公园,将古代劳动人民依托自然、运用水力的智慧生动具象地呈现在师生眼前。在滨河路旁,团队驻足于著名的“黄河母亲雕塑”前。她造型简练而意境深远,以温润而坚定的形态,象征着黄河作为中华民族摇篮的深沉滋养与文明源流。登临黄河楼远眺,兰州城景尽收眼底:奔流不息的黄河穿城而过,两岸高楼林立、绿意葱茏,现代都市与自然气象在此和谐共生。随后,师生们参观了光影博物馆、黄河书屋与兰州黄河石精品展等展陈空间。这些展馆以黄河流域文明为魂、以黄河自然风貌为骨,生动诠释着“厚德载物”的黄河品格,也让每一位参与者深刻感受到中华民族自强不息的民族精神。

学生感悟

李霁(弘毅学堂):此次敦煌之行,好似在翻阅一本厚重的史书,每一页都镌刻着文明的辉煌与失意,让人在震撼之余,更生出无限沉思。

如果说莫高窟是盛大的交响乐,西千佛洞就是一曲羌笛独奏。这座伫立在党河之旁的石窟群,洞窟规模较小,壁画剥落严重,更像是一位在荒野中修行的苦僧。

此时,党河还处于枯水期,风声穿过干涸的河床,遗留在松软泥沙上的脚印提醒着我们的存在,历史与现实之间的距离在这一刻似乎被消解了。在这里,你会想起那些无名的开凿者——他们是如何在荒凉的环境中,用简单的斧斤凿枘敲出这样迟缓而又壮美的钟声呢?

辉煌背后的坚韧更加动人,站在大漠夕阳下,面对这些跨越千年的存在,既感个体之渺小,又因身为这文明长河的一部分而倍感温暖。敦煌教会我们的,或许就是在时间的长河中,感恩一切美的遇合。

季中含(成人视频 ):“比头顶的星空更辽阔的是人的内心!”我们多在城市中生活、于喧嚣中工作、学习;同现实的人打交道自然是必要的,但是过多的社会关系无疑令人困倦甚至怀疑。当我们的内心被杂芜的事务占据而烦扰之时,不妨暂时地放下,让自己的身心灵魂去到远方。我梦见过玲珑起舞、冯虚御空的飞天,也神往千里流沙中的一汪清泉。但是,当我真正来到大漠边上,才能真正被这苍凉广袤的大地所震撼;当我真正来到月牙般的泉眼上、真正身处一间间石窟之中时,才能真正被这自然与人类创造的奇迹所折服。在这一片片绿洲河谷的绝壁之上,莫高窟、榆林窟、西千佛洞......每一间石窟都在诉说着过往的故事,禅坐着、舞动着、歌唱着,在窟内微弱的光线中,不如真的闭上双眼、用心感受着,真正能回到那每一个历史的瞬间。我们的内心足够大,能够承载得下尘世的重量,更应能承载下历史的深邃和创造奇迹的人性的光辉。

崔馨月(弘毅学堂):“人类的敦煌,心向往之”。作为文化爱好者心目中的圣地,莫高窟中的壁画雕塑,丝路之枢纽阳关旧址,以及沙水共存的自然奇观,无不在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。可唯有亲临此地之时,方才真切的感受到沉淀在千年的时光中影像和声音。当阳关穿过空气中细密的尘土停留在石窟中的壁画与彩塑之上时,光尘交织间,我仿佛听见了千年匠人的呼吸声。这一刻,时光被唤醒,我只愿做那个静静聆听的归人。然而,壁画上斑驳的痕迹,却无不再暗示着曾经的岁月留下的绚烂与沧桑。

“敦,大也,煌,盛也”。敦煌之盛大,不仅在于其历史之悠远、艺术之璀璨,更在于那赋予这座城市的生命的一双双手,以及如今守护其文脉的一颗颗心。当那些无名匠人,在洞窟中染上绚丽的色彩;当一代又一代的学者,在荒芜的沙漠里,在青灯下重启黄沙之下的文明…他们的名字或许湮没于黄沙,但他们留下的文字与色彩,早已与敦煌融为一体,不断的书写着这座城市灿烂盛大的历史。

王友琪(成人视频 ):此次敦煌研学让我深刻地体会到了沙漠戈壁下历史与创作的人的生存美学。到达兰州,步入敦煌,大西北的干旱缩紧了我们的皮肤;昼夜温度如跳楼机般上升又下降;不论从空中俯视还是在公路平行远视,戈壁与黄沙都占据了视界的主体。在如此“独特”的环境下,走向我们肉体与魂灵的是一个个鲜活的历史人物——张骞、解忧公主、相夫公主、索靖、张议潮、王圆箓、常书鸿……在讲解员的解说与老师的分析下,壁画和雕塑将我们在课上的学过经文再一次演绎。生活也许会使人渺小,即使你的头顶难有赤金的头环,你依旧可以将昼光编织成朱衣,依旧可以观黑夜行深般若波罗蜜多。

林镇宇(成人视频 ):此次敦煌研学,是一次哲学与历史的深度对话。穿行于莫高窟与西千佛洞,凝视千年彩塑与壁画,佛教艺术中的哲思与敦煌的千年历史文化相互交织,引人深思。站在阳关遗址,仿佛听见张骞凿空西域的驼铃、看见张议潮率领归义军光复河西的壮举,是他们用生命连接起东西文明,也诠释了“道在途中”的行动哲学。敦煌不仅是丝路明珠,更是一座开放的历史现场,它让我们在时间的长河中,重新思考文明交流、存在意义与人的精神力量,收获远超行程本身。

张悦妍(弘毅学堂):一步步爬上月牙泉旁的沙山,一个个走进开凿了百年千年的洞窟,自然与人文的美在这里迸发,给予人视觉、精神的双重享受。然而沙山难行,“进三步退两步”,即便借助木梯也还是感到吃力——可每多向上几分,回首望见月牙泉的景色就愈加豁然开朗,月泉阁紧倚一汪弯月,四周草木葱茏,背后是金黄色连绵起伏的沙山,真乃奇观!观窟给人的感受,与此十分相似,“真理无穷,进一寸有进一寸的欢喜”,千年莫高,洞窟林立,难免觉得看得还不够多——可每进入一个洞窟,伴着讲解员字字珠玑的介绍,以及老师同学们独到的眼光、细致的求索与建设性的提问,眼前是壁画的匠心独运、塑像的巧夺天工,足让人获益匪浅。在莫高窟陈列中心,我们了解到了洞窟从整修崖面、开凿到绘制壁画、塑像的历程,仿佛也看到了过往人们虔诚的目光和辛勤的双手。行程结束落地武汉时,仍有些不真实感,恍然间,敦煌的千年风沙,似乎还在耳边吹拂、回响。

结 语

从鸣沙山月牙泉的沙水共生,到阳关古道的汉唐遗韵,从西千佛洞的丹青华章,到莫高窟的文明回响,每一处遗址都镌刻着千年文明的印记,每一次凝视都满含着对文化根脉的思索。此次敦煌研学,不仅让师生们在在戈壁绿洲间触摸历史印记,在石窟关隘中解码文明传承,更在哲学与美学的双重观照下,深刻领会到敦煌文明中开放包容、向善守正的精神内核。回望这段旅程,我们在文物与壁画中读懂古人的精神追求,在大漠与长河中感悟自然与人文的共生之道——反思敦煌的过往,既是对千年文明的敬畏与铭记,更是从历史智慧中汲取力量,为新时代精神文明建设寻找方向。

未来,我们将继续以实践为舟,以哲思为帆,让学问扎根于文化的沃土,引导师生在知与行的交融中深化对文明的理解力与使命感。以敦煌文化为精神坐标,我们不仅守护根脉,更愿搭建桥梁,在文明互鉴的时代浪潮中,书写属于新时代的传承新篇。

(摄影:阎俊宇、周欣怡、王婧瑄 编辑:邓莉萍 审稿:刘慧)